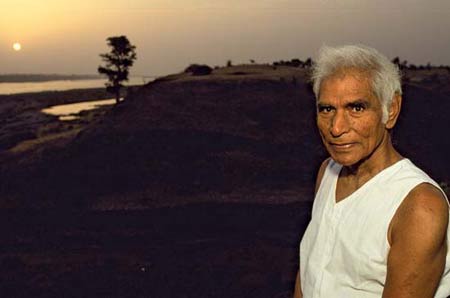

Siamo il frutto delle nostre azioni e la società ne rispecchia le gesta. Si chiamava Murlidhar Devidas Amte, “Baba” per gli amici. Nacque in una famiglia di bramini, l’aristocrazia nel sistema delle caste, in India. Infanzia ovattata, fra club di tennis e bridge, come tanti su questo mondo. Avrebbe potuto crescere negli agi e nel potere, come un latifondista ricco e colto, naturalmente destinato ad essere cooptato nella classe dirigente nazionale dopo l’indipendenza del suo Paese. Aveva studiato diritto ed era avviato a una brillante carriera di principe del foro, una tipica professione dell’establishment. Poi avvenne qualcosa nella sua vita, qualcosa che lo portò proprio alla definizione citata in apertura del post . Incontrò il Mahatma Gandhi, come lui avvocato, e la sua vità cambiò. Dopo un periodo di formazione nell’ashram del Mahatma, si specializzò nella difesa in tribunale dei poveri e degli oppressi. Volle provare di persona il lavoro maledetto degli “intoccabili“, la casta più bassa e impura: svuotare e ripulire le latrine pubbliche. Dopo Gandhi l’altro incontro decisivo della sua vita fu con un lebbroso semi moribondo in una discarica di escrementi. Da quel momento la sua vita fu dedicata a loro, i più reietti fra i diseredati. Nel 1951, quest’uomo creò un ashram nei pressi di Warora per accogliere lebbrosi, handicappati, infermi affetti da malattie orrende e rifiutati dalla società. L’ashram si chiamò Anandwan ” il boschetto della gioia “. La sua missione : riscattare i lebbrosi attraverso la carità ma insegnandogli un lavoro, una vocazione attraverso cui conquistare la dignità umana e il rispetto degli altri. Azioni troppo spesso dimenticate o poco prese in considerazione di questi tempi. I lebbrosi educati nel suo ashram coltivavano la terra, raccoglievano miglio, grano e frutta. Poi divennero a loro volta maestri : insegnavano ai ciechi, ai sordomuti. Attorno ad Anandwan crebbe una cittadella con un campus universitario , ospedali, laboratori artigianali, un ‘orchestra diretta da un poliomielitico .All’inizio la gente di Warora stava alla larga da quel centro. Nella religione induista il contatto con gli intoccabili genera impurità. A poco a poco la tenacia di Baba ebbe ragione dei pregiudizi dei suoi concittadini. Da Warora la gente cominciò a frequentare l’ashram di Anandwan, perfino a comperare la verdura e il latte prodotti dai lebbrosi, superando il timore del contagio. Cinquantenne, Baba fu colpito a sua volta da infermità grave alla spina dorsale. Quando i dolori erano più acuti era costretto su una sedia a rotelle o immobilizzato a letto. Eppure trovò l’energie per una nuova battaglia: in difesa dell’ambiente. Il destino dei fiumi soprattutto gli stava a cuore. Fece costruire un altro ashram sulle rive del fiume Narmada e si trasferì a vivere lì. Voleva difenderlo dai progetti di costruzione di grandi dighe che ne avrebbero segnato la morte.

Proponeva un’alternativa verde, un sistema di microdighe più rispettoso del corso naturale delle acque. La difesa del suo fiume prediletto si allargava alle sorte delle popolazioni tribali che vivono lungo le sue rive: una minoranza minacciata dalla modernizzazione, ancora più debole delle caste inferiori. Fedele all’insegnamento di Gandhi, fino all’ultimo ha sognato un modello di sviluppo sostenibile, che conservi una funzione all’economia del villaggio, all’agricoltura diffusa, alle attività artigianali tradizionali.